di Lucia Frigo

La diplomazia dell’Unione Europea rappresenta uno dei suoi strumenti principali nell’azione esterna: in aggiunta alle sedi diplomatiche e consolari degli Stati Membri, l’Unione Europea può contare sul proprio personale, con 145 delegazioni (o “missioni permanenti”) in quasi tutti i Paesi del mondo. Tramite queste, l’UE conduce la politica estera “ordinaria” e mantiene rapporti con i Paesi ospitanti, ma è anche capace di inviare segnali importanti alla comunità internazionale.

Questo perché – benché nata con l’intenzione di creare un mercato comune e nulla più – l’Unione Europea ha dimostrato nei suoi quasi 70 anni di essere non solo una comunità economica, ma anche una potenza internazionale, capace di intervenire concretamente nel panorama globale: dapprima in modo informale, e poi con strumenti appositi. Progressivamente, i Paesi Membri hanno posto in essere una Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), nella quale far convergere i propri sforzi diplomatici – e talvolta anche militari – presentandosi come un fronte compatto.

Un fronte che secondo alcuni non è sufficientemente incisivo, ma che è ormai un importantissimo attore nello scacchiere internazionale: un attore inusuale, ma forte a modo suo. Rispetto a 27 Stati relativamente piccoli e difficilmente capaci di tenere testa a superpotenze come Russia o Cina, l’Unione Europea è stata capace di usare il proprio “peso” economico per influenzare il comportamento di altri Stati nel panorama globale. L’l’UE rappresenta infatti la seconda potenza mondiale in termini economici, dopo gli USA e in uno stretto tête a tête con la Cina, ed è partner commerciale fondamentale per diverse decine di Stati.

La PESC, inaugurata nel 1992, è retta da poche regole ferree: prima, la politica estera dell’Unione deve essere volta a promuovere i valori fondanti – democrazia, libertà, uguaglianza, e rispetto dei diritti umani; seconda, gli Stati Membri sono liberi di portare avanti le proprie strategie nazionali, ma sono tenuti a rispettare e sostenere l’azione dell’Unione Europea con spirito di solidarietà. I Trattati fondanti l’Unione Europea del 2009 attribuiscono all’UE grandi competenze nel definire la politica di sicurezza e di difesa comune, e prevedono persino – se i Paesi Membri riusciranno in futuro a trovare un accordo che oggi ancora manca – la creazione di un esercito europeo.

Negli ultimi 10 anni, l’Unione europea ha dimostrato di saper utilizzare sapientemente i vari strumenti che costituiscono la Politica Estera e di Sicurezza Comune, non come un agglomerato di volontà nazionali ma assumendo un ruolo di autonomo e autorevole partecipante nelle vicende geopolitiche. Di seguito, due casi contemporanei che illustrano i due mezzi principali a disposizione dell’Unione Europea per portare avanti la politica estera comunitaria: strumenti diplomatici ed economici, come le sanzioni internazionali, e l’intervento militare coordinato.

Russia e Bielorussia: quando Bruxelles sceglie la pressione economica

Tra gli strumenti più importanti a disposizione di Bruxelles sono le sanzioni internazionali: misure restrittive che l’Unione adotta contro Stati, contro gruppi di persone o anche contro singoli, limitando le loro capacità commerciali o di movimento nei confronti del blocco europeo. Se dapprima le sanzioni erano percepite come un messaggio con il quale l’UE esprimeva il proprio disappunto nei confronti del ricevente, oggi le sanzioni possono avere un peso dirimente, capace di costringere un paese, o un’élite, a conformarsi alle richieste dell’Unione.

Attraverso le sanzioni, l’UE può così imporre un embargo nei confronti di un Paese (come ha fatto ad esempio con il Venezuela, impedendo ai suoi stati membri di vendere armamenti o equipaggiamento di repressione al Paese latino-americano); impedire a quella potenza di avere scambi commerciali o con i suoi Stati Membri, o di accedere a fondi o finanziamenti da banche del Vecchio Continente. Ma le sanzioni possono anche essere dirette contro persone o membri di un’élite governativa: contro costoro può essere determinato il divieto d’accesso nel continente, il congelamento di conti bancari o finanziamenti da banche europee, ed altri servizi.

Sanzioni di tipo economico, e non solo, sono state adottate tempestivamente contro la Bielorussia, dopo le elezioni fraudolente dell’agosto 2020 con le quali il presidente Lukashenko si è assicurato il controllo del paese dopo 26 anni al potere: misure contro lo Stato, tra cui il divieto categorico per gli Stati Membri di vendere armi o equipaggiamento per la repressione dei civili, ma anche contro una lunga lista di persone, legata al Presidente e al governo. Inoltre, dopo il dirottamento del volo Ryanair su suolo bielorusso per arrestare il giornalista Roman Protasevich, l’Unione Europea ha stabilito il divieto per aerei Bielorussi di toccare suolo europeo, assestando un gravissimo colpo all’economia del settore.

Ma le sanzioni economiche più famose e più dibattute sono quelle imposte dall’Unione Europea nei confronti della Russia. Con la Russia, il rapporto europeo è complesso: se da un lato gli Stati europei ne dipendono per l’afflusso di gas naturali ed altre fonti d’energia, dall’altro i rapporti si sono congelati dopo l’occupazione russa della Crimea nel 2014. L’Unione Europea ha voluto evitare uno scontro armato contro la superpotenza del nord, preferendo colpirla dal punto di vista economico. Bloccato così l’export di una serie di prodotti, dalle armi ai beni dual use (ovvero ad uso sia civile che militare), ai prodotti finanziari. Eppure, come molti hanno denunciato anche dall’interno delle istituzioni europee, si sarebbe potuto fare di più: ma entrano in gioco gli interessi dei singoli stati Membri, molti dei quali non vogliono rinunciare a prolifici scambi economici con Mosca perché il colpo al Cremlino significherebbe una contrazione anche nell’economia nazionale. Insomma, interessi e valori europei e interessi economici nazionali si scontrano, riducendo l’efficacia dell’azione di Bruxelles ai minimi termini.

L’intervento militare: la strategia integrata nel Sahel

Ma talvolta l’intervento diplomatico o la pressione economica non bastano: in tali casi, i governi dei Paesi Membri attivano un’altra branca della PESC: la Politica di Sicurezza e Difesa Comune. Una sigla diversa per raggruppare strumenti diversi: attraverso la PESD, gli Stati Membri coordinano risposte militari congiunte, o di operazioni civili in territori di guerra o di crisi. Attraverso la gestione congiunta di strutture militari, di equipaggiamento e di personale atto alla gestione di crisi (militari, umanitarie, ambientali), l’azione esterna dell’UE diventa così visibile sul campo, in territorio straniero.

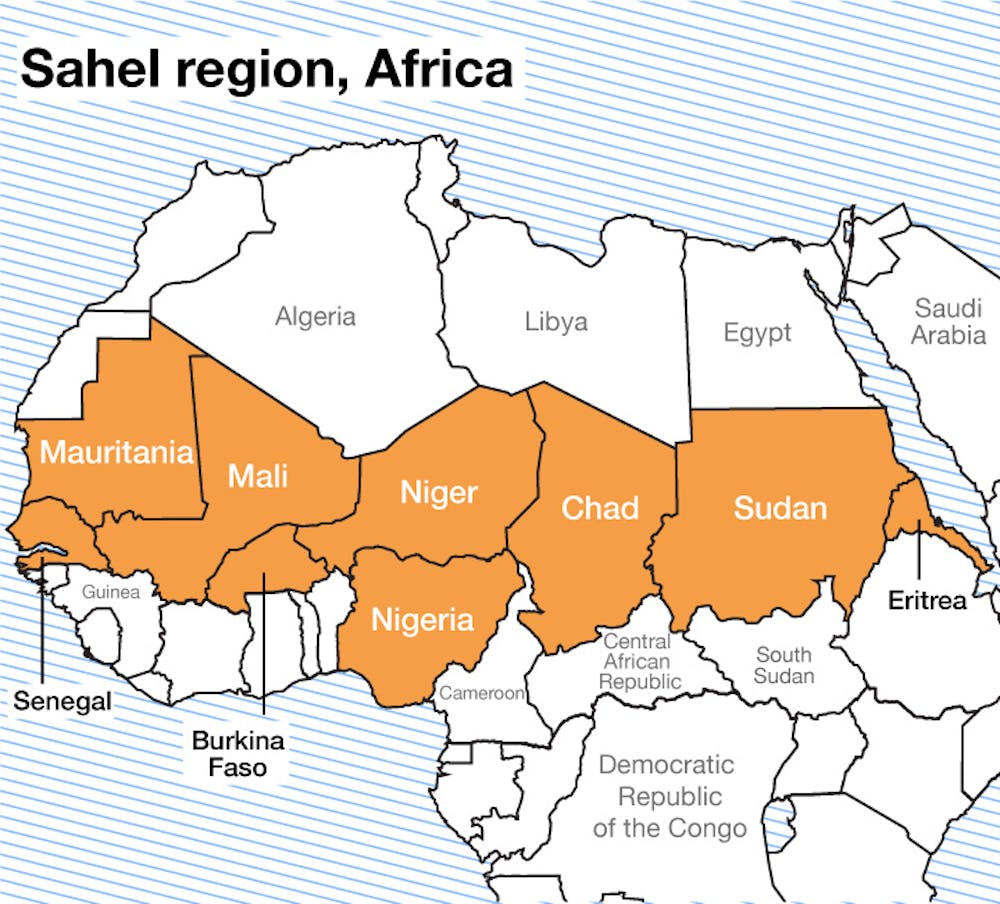

È questo il caso, ad esempio, della regione africana del Sahel. Qui, tra crisi economica e ambientale (le siccità si fanno più lunghe e preoccupanti di anno in anno) e assenza dei governi centrali, prosperano gruppi terroristici jihadisti di matrice salafita, responsabili di violenze, criminalità locale e traffici illeciti, in primis quello di esseri umani. Di fronte all’impotenza dei governi di Mali, Niger e Chad, l’Unione Europea ha decretato la necessità di intervenire sul campo. La prima strategia per il Sahel è stata emanata nel 2011, seguita da una seconda strategia del 2015 e da una più recente emanata nell’aprile di quest’anno. Truppe sul campo, mandate a sostenere gli eserciti locali nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, ma anche invio di materiali e di supporto economico: con una strategia che da quest’anno raggiunge i quasi 90 milioni di euro, l’Unione è entrata in una delle regioni più “calde” del mondo, portando con sé due missioni civili ed una militare.

Gli “stivali” europei su suolo africano sono perlopiù francesi, e si concentrano in Mali e Niger. Attraverso questa strategia, in costante evoluzione e miglioramento dopo le prime critiche di osservatori locali e globali, Bruxelles persegue un obiettivo triplice: contrastare il terrorismo e ridurre il flusso migratorio che dal Sahel arriva in Libia per riversarsi nel Mediterraneo; supportare i governi e gli attori locali, affinché raggiungano capacità tali da poter sostituire in toto il personale europeo; e infine, attraverso le missioni civili, aiutare la popolazione locale a contrastare le terribili difficoltà dovute al cambiamento climatico. Insomma: una politica estera concreta e simile a quella di uno Stato, seppure retta da meccanismi più flessibili (così da permettere ai singoli stati di optare se partecipare o meno a ciascuna missione). Ma soprattutto una politica estera che si fa attenta non solo ai problemi militari, ma anche a quelli sociali e ambientali.