di Emanuele Giordana

Di che diritti parliamo? La Libia è un altro manifesto del fallimento della Carta perché la guerra dilagata in quel Paese in mano a milizie e bande armate e dove si violano costantemente i diritti dei migranti, nacque dalla risoluzione 1973 del 2011 che, se giustamente poneva il problema della difesa dei civili allora accerchiati a Bengasi, fu il via libera all’uso della forza e, di fatto, all’intromissione nel Paese degli appetiti più diffusi che stavano aspettando il momento giusto non certo per salvaguardare diritti quanto per appropriarsi di pozzi e giacimenti. Sarebbe dunque il caso, per onorare quella Carta, di ripensare agli strumenti da usare perché la bandiera dei diritti non sia la strada migliore per violarli col suo brando più violento: la guerra.

L’occasione di questa riflessione personale è stata il convegno organizzato da PeaceGeneration e introdotto dalla sua presidente Marcella Foscarini mercoledi alla Camera e il cui titolo invitava a riflettere sullo stato della Dichiarazione dei diritti dell’uomo approvata dall’Onu nel 1948: A che punto siamo? I Diritti umani sono ancora diritti, e sono ancora universali?

Tra le molte risposte e i molti interventi dei relatori, Fabio Mini ha proposto quella dell’ossimoro della “Guerra per i diritti umani”: ossimoro degli ultimi 30 anni che ha il suo apice nella “guerra umanitaria” del Kosovo. Del resto – dice Mini – la Carta “svolge un ruolo morale ma non è giuridicamente vincolante” e “in caso di emergenza o pericolo per lo Stato, il diritto dei conflitti armati (Diritto internazionale bellico poi diventato Diritto internazionale… umanitario) diventa prevalente con le violazioni che ne conseguono”. Non solo con le armi: “le sanzioni economiche possono far peggio”. Comunque, “se la difesa dei diritti non è il primo pretesto per fare la guerra lo diventa poi a guerra in corso”. E gli strumenti di tutela (come la Corte penale internazionale) “intervengono solo dopo, mai preventivamente. A forza di violare le regole – mette in guardia Mini – la violazione diventa norma”.

Franco Ippolito (Fondazione Basso) riprende la relazione tra diritti effettivi e retorica politica sottolineando – a una platea di giovani studenti – un fallimento: “Abbiamo ereditato grandi conquiste con al centro la dignità dell’uomo ma la nostra generazione non ha saputo rendere effettivi quei diritti”. E’ un invito a chi adesso si ribella alla negazione anche dei diritti ambientali, nodo affrontato da più di un relatore. L’accademico Gianfranco Amendola vi affianca il tema del lavoro (l’Ilva ad esempio) e sottolinea come il diritto all’ambiente sia sancito da ben quattro articoli della nostra Costituzione (4, 9, 32, 41). In proposito Rosario Lembo, del Contratto Mondiale sull’Acqua, ricorda l’importanza di una risorsa per la quale non esiste un accordo internazionale che possa regolare (e sanzionare) la gestione di quello che oggi è “merce e bene economico più che un diritto”.

Questo commento è uscito sabato anche su il manifesto

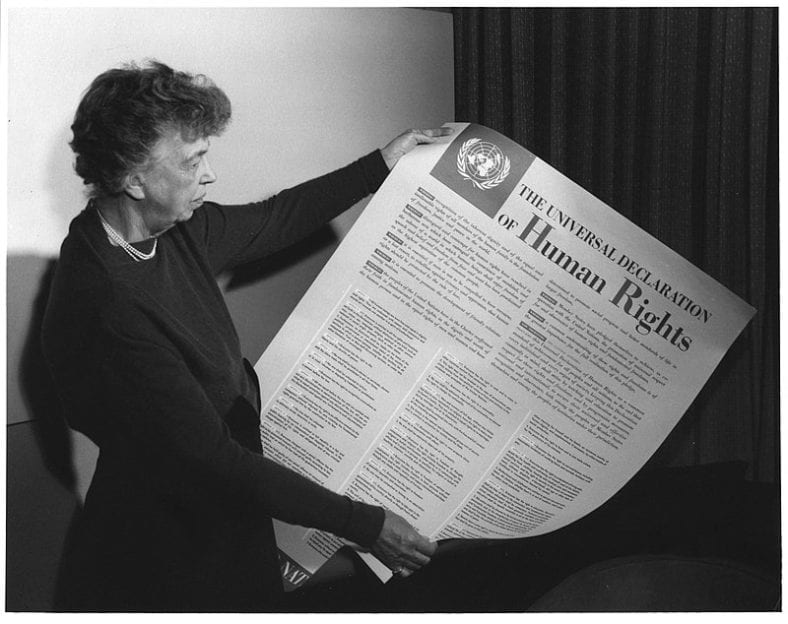

In copertina il poster con la dichiarazione nelle mani di Eleanor Roosevelt (1949)