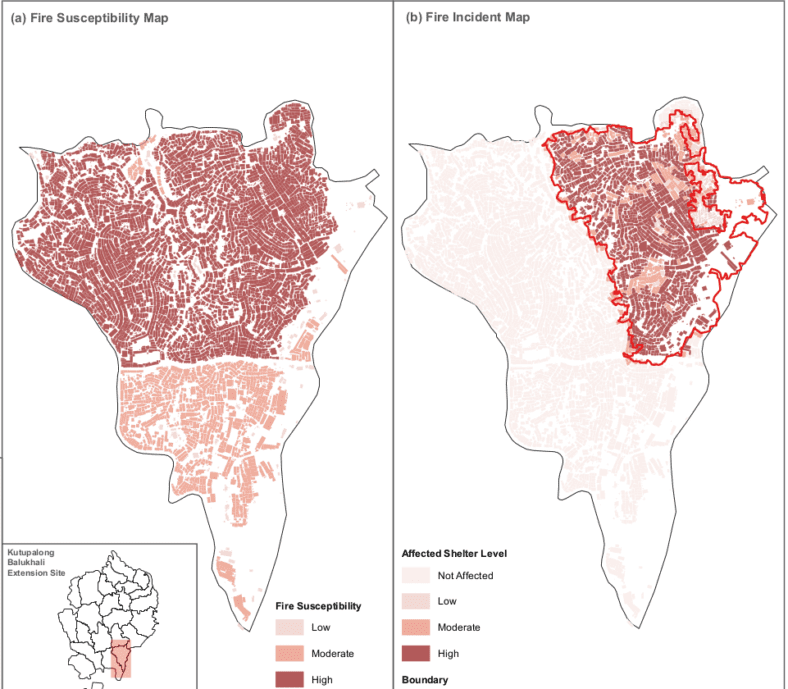

Bangkok – Una settimana di fuoco in Bangladesh dove è già salito a oltre venti il bilancio delle vittime di un’esplosione che martedi scorso ha fatto collassare un palazzo nell’area di Gulistan’s Siddikbazar nella capitale. Domenica scorsa invece, il fuoco ha praticamente distrutto uno dei 33 campi profughi di Cox Bazar dove, ormai da anni, vive poco meno di un milione di Roinghya, la popolazione musulmana del Myanmar che un pogrom senza precedenti ha cacciato in massa nel 2017, apice dell’espulsione forzata di una comunità che non aveva nemmeno visto riconoscersi il diritto di possedere un documento di identità.

Il fuoco purtroppo è una costante del Bangladesh: causati da un accumulo di gas nel primo caso e da una cucina da campo nel secondo, gli incendi dovuti alle precarie condizioni in cui si maneggiano gli infiammabili è spessissimo causa di tragedie anche nelle fabbriche. Nel caso dei Rohingya per fortuna, questa volta non si registrano vittime (come era invece accaduto in un incendio nel 2021), ma la facilità con cui il fuoco è avanzato spiega come

“Mi tornano sempre in mente le parole lette anni fa in un articolo: Rohingya, la crisi dimenticata. E’ infatti una popolazione perseguitata che non trova giustizia”, racconta un’operatrice umanitaria che raggiungiamo al telefono a Cox Bazar. “Si parla spesso – aggiunge – di soluzioni a lungo termine, e in generale di rimpatrio in Myanmar. Ma questo può avvenire solo e solo se i Rohingya vengono riconosciuti come cittadini nel loro Paese di origine e possono quindi rientrare in modo sicuro, volontario e dignitoso. In mancanza di questa condizione imprescindibile le vessazioni continueranno. Forse, dopo sei anni – conclude – è il momento di ragionare su soluzioni alternative a livello internazionale. Facilitare il reinserimento in Paesi terzi o un programma solido di integrazione in Bangladesh”. Integrazione di cui però Dacca non vuol sentir parlare.

L’incendio finisce dunque per illuminare, oltre l’episodio, anche la tragica situazione dell’ennesimo popolo senza Stato. Situazione che peggiora anche dal punto di vista dell’assistenza: i governi stanno riducendo i fondi. Il Joint Response Plan per il 2023 prevede circa 876 milioni di dollari per i diversi attori umanitari (57 sono Ong banladesi) ma, anche se alcune organizzazioni cercano altre risorse, i soldi sono pochi e, secondo il governo di Dacca, al momento solo un terzo dei fondi è realmente disponibile. E’ un taglio che si riflette anche sull’alimentazione: il World Food Programme è stato costretto dall’avarizia dei donatori a ridurre la quantità di calorie giornaliere da 2100 a 1900 che equivale a una riduzione da 12 a 10 dollari a nucleo famigliare. Potrebbero scendere, secondo indiscrezioni, a 9.

“Nei campi – spiega ancora la nostra fonte locale – i rifugiati non possono lavorare e, con il taglio degli aiuti umanitari, l’accesso ai servizi di base sarà sempre più difficoltoso. Le conseguenze saranno terribili per tutti, ma i più vulnerabili – donne e bambini – soffriranno ancora di più. La violenza di genere – aggiunge – è in crescita, esacerbata dal sovraffollamento nei campi, dalla presenza di gruppi armati e dall’impossibilità per i rifugiati di provvedere ai loro bisogni primari. La vasta maggioranza dei casi vede donne maltrattate e abusate nell’ambito familiare. Inoltre, le famiglie danno in spose le loro figlie minorenni per avere una bocca in meno da sfamare”. La presenza dei gruppi armati (oltre una dozzina secondo la nostra fonte) peggiora il quadro perché, con una logica spesso comune a chi controlla i campi profughi, le fazioni si spartiscono le zone dove chiedono tangenti, spesso in concorrenza con la corruzione dilagante autoctona. Forse impediscono anche alla gente di partire dal momento che la situazione senza via d’uscita di un rohingya lo spinge spesso a tentare la via del mare. Costosa, pericolosa e controllata dai trafficanti di esseri umani.

(Red/E.G.)

La mappa in copertina è tratta da Reliefweb.

Questo articolo è uscito anche su ilmanifesto